医療問題弁護団は、 医療に関する情報の特別法の制定を求める意見をとりまとめ、特別法の制定の実現を求める意見書を 2021年3月22日付で、個人情報保護委員会 、厚生労働省医政局総務課に対して提出をしました。

2021(令和3)年3月22日

医療に関する情報の特別法の制定を求める意見書

個人情報保護委員会 御中

厚生労働省 医政局総務課 御中

医療問題弁護団

代表 弁護士 安 原 幸 彦

(事務局)東京都板橋区徳丸3-2-18

まつどビル202 きのした法律事務所内

電話 03-6909-7680 FAX 03-6909-7683

医療問題弁護団は、医療被害の救済、医療事故再発防止、患者の権利確立、安全で良質な医療の確立等を目的とする東京を中心とした患者側弁護士約230名の団体である。

今般、医療に関する情報の特別法の制定を求める意見書をとりまとめたので、かかる意見に基づき特別法の制定を実現されたい。

意見の要旨

1 医療に関する情報の特別法の制定に向けた議論を開始されたい。

2 1.の議論にあたっては、以下の点に留意されたい。

(1)医療に関する情報の意義を踏まえ、医療に関する情報の第三者提供が可能となる要件を具体化すること。

(2)透明性ある議論を確保すること。

(3)議論の過程には、国、地方公共団体、医療関係者、医療事業者、患者の立場で活動する団体、医療事故被害者や薬害被害者で構成される団体など、医療情報等に密接にかかわるステークホルダーが参加すること。

意見の理由

第1 はじめに

医療において、医療に関する情報(以下「医療情報等 1)」という。)が必要不可欠であることは言うまでもない。

また、医療情報等は、日常的な医療(診療)の観点から必要不可欠であると同時に、医学は医療情報等の蓄積や分析に基づいて進展してきた学問であるから、患者(潜在的患者であるすべての人)の「最善かつ安全な医療を受ける権利」を保障し、将来に向けて最善かつ安全な医療を実現していくという観点でも、医療情報等の利活用が不可欠である。さらに、利活用の過程で、社会全体に医療情報等が広く共有されれば、他の患者の自己決定権の行使をより適切なものとすることにも資する。

他方、患者にとり、自身の診療に関する情報は個人情報に属するものであるから、厳密に保護されなければならない。

患者の「最善かつ安全な医療を受ける権利」と「自己の診療に関するプライバシー」は、どちらも重要な権利であり保障されなければならない。

ところで、昨今、インターネットの普及や個人情報保護に関する意識の高まりとともに、個人情報の提供に対する不安感が高まっている。もっとも、患者の個人情報の要保護性や不可侵性を強調し過ぎると、医療情報等の利活用が困難となり、将来に向けた最善かつ安全な医療の実現に支障が生じる。第3において具体例を挙げるが、最近も、新型コロナウイルス感染症の感染者情報を、患者の同意なく関係機関(国・自治体・医療機関)に提供することの可否について混乱が生じたため、厚労省が急遽通達を発出して対応することを余儀なくされていた 2)。このように、最善かつ安全な医療を受ける権利をよりよく実現するために必要とされる医療情報等の利活用が妨げられている場面が少なからず存在するのではないだろうか。

そこで、本意見書においては、医療情報等の側面からみた最善かつ安全な医療を受ける権利及び患者のプライバシー権との関係について考察し(「第2」)、近時、医療情報等の利活用が問題となった具体的事例を挙げつつその問題点等を検討し(「第3」)、患者の権利に配慮した医療情報等の利活用のあり方に関する特別法の制定に向けた提言を行う(「第4」)。

第2 最善かつ安全な医療を受ける権利の実現のための医療情報の意義

1 医療情報等の重要性

(1)医療そのものに対する患者の権利

医療は、人々の幸福追求権(憲法13条)と生存権(憲法25条)の実現に必要不可欠であり、医療制度は、それらの基本的人権を擁護するためにある。

また、医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、患者が「健康」、すなわち、肉体的精神的かつ社会的に良好な状態にあること 3)を目指して行わなければならない。医療は、個人の生命の尊重と個人の尊厳のために行われる営みであり、患者は医療の客体ではなく、医療を体現する主体であり、医療における患者の権利は、患者が人格を尊重され医療に参加するための基盤となる。

(2)医療情報等に対する患者の権利

ア 最善かつ安全な医療を受ける権利

国際人権規約A規約第12条第1項では、「締約国はすべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める」と定め、具体的な措置として医療・看護を受ける条件の創出等、締約国の執るべき措置を定める。このようなすべての者が最高水準の健康を享受する権利を実現するための医療が、「最善の医療」といえよう。

また、医療行為は、疾病や傷害の治療のために適用されるものであるが、それ自体不確実性を内包し、生命身体に対する危険性を伴っている。これらの危険性をコントロールしながら医療行為を遂行することは、医療及び医療従事者の本来的責務である。換言すれば、安全性の確保は医療における本質的な要請であり、「最善の医療」を患者が享受する前提となる。

これらのことにより、患者は、「最善かつ安全な医療を受ける権利」を有している 4)。

イ 患者の自己決定権との関係

生命・身体の主体は患者自身であり、どのような医療を受けるかについての最終的な選択権は、拒否権をも含めて、患者自身に属する。つまり、患者の自己決定権は、憲法13条の幸福追求権(人格的自律権)の医療における表れであり、患者の権利のうち自由権的側面ともいいうる基本的原理である。

医療の主体である患者には、自己の身体の病状や治療法等につき、正しい情報を得て理解した上で、意思決定を行うことのできる状況が確保されなければならない(インフォームド・コンセント) 5)。また、患者自身が病を克服する意欲を持つことなくして真に効果的な治療を行えないという医療的側面からも、医療において患者の主体性を尊重し、その自己決定権を確保する意義はよりいっそう大きいものである。患者が自己の傷病の状況、治療内容、今後の見通しと治療方法等を理解し、これを踏まえて医療者と共に適切に病気に立ち向かっていくために、医療情報等の開示・共有が重要である。

ウ 他の患者の自己決定権との関係

イ.で述べたのは個々の患者が医療を受ける場面において、当該患者の自己決定権を保障するために、医療情報等が重要となるということである。

これに加え、個々の医療情報等が膨大な医療情報となり、これが広く医学的知見として共有されることによって、将来の他の患者の医療、ひいては他の患者の自己決定権の保障に資することとなる。

2 医療情報等の利活用とプライバシー権との調整

医療における患者の情報は、すぐれて個人的な機微情報であり、これが患者のプライバシー権ないし自己情報コントロール権によって保護されるべき対象であることは言うまでもない。

これらプライバシー権の保護の要請と、第1項で述べた、患者の最善かつ安全な医療を受ける権利等を実現するという要請を、よりよく調整することが重要である。

たとえば、現行制度下でも、患者個人の医療情報等の第三者への提供または公表が、「最善かつ安全な医療」の実現という重要な目的のために必要である場合、当該目的に実質的に関連する方法によって(例えば、必要十分な範囲での匿名化、利用目的や提供先の適格性、保存管理のプロセスにおける安全性の確保等)、本人の同意なくしても、第三者へ提供または公表されることが許されている 6)。

これは、医療情報等が、医療の質の向上、すなわち「最善かつ安全な医療」の実現のために利活用されている場面であり、利活用の結果得られる「最善かつ安全な医療」は、誰もが患者になり得るという社会における、共通の価値である。そしてそれは、患者が主体的に参加する医療の目指す到達点でもある。

また、医療情報等のうち、医療事故に関連する情報として個人を特定されるおそれはない診療経過や事故原因や、医療機関に関する情報として入院患者数や入院機関等の統計情報にも、上記で述べた共通の価値が認められるところ、それらの情報が関係者の「同意」がないという1点のみによって社会全体に共有されないとすれば、きわめて問題である 7)。

3 まとめ

以上述べたとおり、最善かつ安全な医療を受ける権利等との関係で、医療情報等は、患者のプライバシー権に配慮した上で、利活用される必要がある。

また、医学研究や医薬産業のために医療ビッグデータを活用することを推進する議論は活発になされているところ、それと比較して、医療安全の向上により医療の質を高めるために医療事故情報を社会で共有して活用していくことについての議論はやや消極的なように見受けられる。

今後は、医療事故情報も含めた、最善かつ安全な医療を受ける権利等に資するような医療情報等の取扱いについて、活発な意見交換がなされる必要がある。

第3 医療情報等における利活用のあり方が問題となった事例

1 産科医療補償制度・原因分析報告書要約版の公表について

(1)原因分析報告書の概要及び目的

産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の患者とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的とする制度である。

産科医療補償制度では、高い透明性の確保と同種事例の再発防止や産科医療の質の向上を図るため、原因分析報告書を分娩機関と保護者に送付している。原因分析報告書は、医師、助産師、弁護士、有識者等から構成される原因分析委員会及び原因分析委員会部会において、分娩機関や保護者から提出された情報に基づいて、医学的な観点で脳性麻痺発症の原因分析を行い、取りまとめたものである。

同報告書の作成から一定期間経過後には、報告書の要約版を公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ上で公表している。要約版では、①妊娠分娩歴といった妊産婦に関する基本情報、今回の妊娠経過、分娩のための入院時の状況、分娩経過、新生児期の経過、産褥期の経過、診療体制等に関する情報といった事例の概要、②脳性麻痺発症の原因、③臨床経過に関する医学的評価、④今後の産科医療向上のために検討すべき事項が簡潔にまとめられており、個人や分娩機関が特定されるような情報は記載されていない。

産科医療補償制度における情報公開は、2007(平成19)年6月20日に開催された運営組織準備委員会において、「具体的には今後検討していくが、医療機関、助産所及び患者・家族に対して原因分析の結果等について情報提供を行う仕組みを目指す」ことが論点の一つとされ 8)、原因分析や再発防止を実現するシステムとして議論されてきた。そして、2008(平成20)年12月17日に開催された運営委員会において、再発防止や産科医療の質の向上のため、個人が特定できないように十分配慮したうえで原因分析報告書を公表する方針が決定され 9)、2009(平成21)年9月原因分析委員会において、個別の同意を取ることなくこれの要約版をホームページ上に公表していくこととなった 10)。

(2)要約版の公表をめぐる混乱

ところが、要約版が個人情報に当たるとの指摘を法律家及び政府関係者から受けたことにより、2018(平成30)年8月、公表することについて個人の同意を得ていない要約版の公表が一旦停止されることになった 11)。そして、2019(平成31)年1月、要約版は「公衆衛生の向上…のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(個人情報の保護に関する法律(以下「個情法」という。)23条1項3号)に該当するため、例外的に同意を得る必要はないとして公表を再開する一方、産科医療補償制度の公益性や昨今の個人情報の管理にかかる社会的動向に鑑み、保護者または分娩機関のいずれかから要約版の公表を行うことについて同意しない旨の意思表示があった場合には、当該要約版は公表しないこととなった 12)。その結果、2019(令和元)年6月の時点で、要約版の約4分の1が非公表とされた 13)。

その後、原因分析委員会及び運営委員会において、産科医療補償制度の公益性が高いことや産科医療の質の向上に繋がることを理由に、要約版を全件一律公表していく方針が全会一致で支持され 14)、2020(令和2)年8月、要約版が全件一律公表されることとなった。ただし、同意が得られなかった従前の要約版に関しては、直ちに公表するのではなく、改めて同意を得るよう努めるという方針となった 15)。また、要約版それ自体も、経産婦の出産回数を記載しない、出生時体重を十の位で切り捨てるなど、より個人が特定できない内容に改められた。

(3)要約版を公表することは制度目的に照らして必要不可欠である

(1)で述べた産科医療補障制度の制度目的(同種事例の再発防止や産科医療の質の向上)に照らせば、日本医療機能評価機構が要約版を全件一律公表することは、いわば当然のことである。

それにも関わらず、(2)のような混乱が生じたのは、個人情報保護委員会が、提供元基準で個人情報該当性を判断するとの考え方を示したことがきっかけのようである 16)17)18)。

個人情報該当性を提供元基準か提供先基準のいずれかで判断するかという点はひとまず措き、仮に提供元基準の考え方に立つとしても、「医療安全の向上のため、院内で発生した医療事故等に関する国、地方公共団体又は第三者機関等への情報提供のうち、氏名等の情報が含まれる場合」でも、個情法23条1項3号に定める第三者提供についての例外事項に該当すると考えられる 19)から、要約版を公表することは可能である。

したがって、要約版の公表をしないという取扱いをすることは、法の解釈として不適切である。

2 医療法に基づく事故調査制度について

(1)医療事故調査報告書の公表に関する医療法の規定と現在の運用

医療法に医療事故調査制度が定められ、2015(平成27)年10月より施行された。

同制度の下では、医療法に定める医療事故が発生した場合、当該医療事故が発生した医療機関が、医療事故調査・支援センター(以下「センター」という。)に報告を行い、院内での調査を行う。かかる報告がされた医療事故については、医療機関または遺族が、センターに対し調査の依頼をすることができ、これに基づきセンターは調査を行う(以下「センター調査」という。)。センター調査の結果は、医療機関及び遺族に報告書(以下「センター調査報告書」という。)を交付して報告される。

現在、医療事故調査制度ではセンター調査報告書を公表する運用とはなっていない。

医療法に、センター調査報告書を公表すべきことを明確に義務づけた条文は存在しない。他方、禁止する条文もなく、センター調査報告書を公表しない運用が採用されているにすぎない。

(2)センター調査報告書の公表が必要かつ重要であること

医療事故調査制度は、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止(他の医療機関で起きるかもしれない同様の事故を防止すること)を行うことを目的に行うものである 20)。

センターで調査・分析された結果であるセンター調査報告書が公表されれば、これを教訓として、全国の他の医療機関も同様の医療事故を防止することができる。したがって、上記目的に照らせば、医療事故の当事者たる遺族と医療機関のみならず、他の医療機関でも医療事故の防止に役立てられるよう、センター調査報告書(ただし、特定の個人を識別することができる情報はマスキングしたセンター調査報告書の概要版。本項において、以下、同じ。)が公表されることが必要であり、重要である。

このことは、医療事故調査制度の設計段階でも指摘されていた。医療事故調査制度の概要は、2016(平成24)年2月15日から2017(平成25)年5月29日まで13回にわたって開催された医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会(以下「検討部会」という。)において、2017(平成25)年5月29日の「『医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方』について」として、とりまとめられた。

検討部会では、「調査結果の公表については、医療の安全、質の向上、再発防止の観点から、匿名性を担保した上で公表すべきではないか。ただし、医療事故は個別な案件も多く、容易に特定される可能性があるので、匿名性の程度については十分な検討が必要ではないか。」という議論の方向性が示され 21)、2017(平成25)年5月29日の第13回の最後の検討部会まで維持されていた 22)。このように、第三者機関の調査結果を公表すべきことは、検討部会の意見の趨勢でもあった。

以上のとおり、センター調査報告書の公表は必要かつ重要である。

(3)センター調査報告書の公表が可能であること

医療法6条の16第6号では、センターの業務として「医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。」と定めており、センター調査の結果の公表はこれに含まれるといえる。上記検討部会でも、調査結果の公表は、かかる普及啓発の一つと考えられていたものと思われる。とすれば、センター調査報告書の公表は、「法令に基づく場合」(個情法23条1項1号)にあたり、あらかじめ本人の同意を得ないで行うことが可能である。

また、医療事故調査制度は、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことを目的に行うものであり、「公衆衛生の向上」を目的とするものである。個人情報保護法上、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することが可能である(個情法23条1項3号)。

以上からすれば、個人情報保護の趣旨に鑑み、センター調査報告書の概要版の公表につき遺族が同意するように説明等を尽くすべきであるが、その上でなお同意が得られない場合でも、個情法上もセンター調査報告書の公表は可能である。

なお、医療事故調査制度が設計される以前に、厚生労働省の補助事業として実施されていた「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」でも、事故調査報告書の概要版が公表されていた。同事業では、死因究明及び再発防止策の検討といった医療安全の向上を目的としているので、モデル事業の実施状況について医療関係者や国民、報道関係者等に対して広く知らせることにつき、調査開始に先立ち申請者である遺族の同意を得ていた。

(4)まとめ

以上より、特定の個人を識別することができる情報をマスキングしたセンター調査報告書の概要版は、医療事故調査制度の医療事故防止の目的に照らし公表されることが必要かつ重要であり、現行法上、適切な手続きの下、公表は可能である。

3 精神保健福祉資料(630調査)について

(1)630調査とは

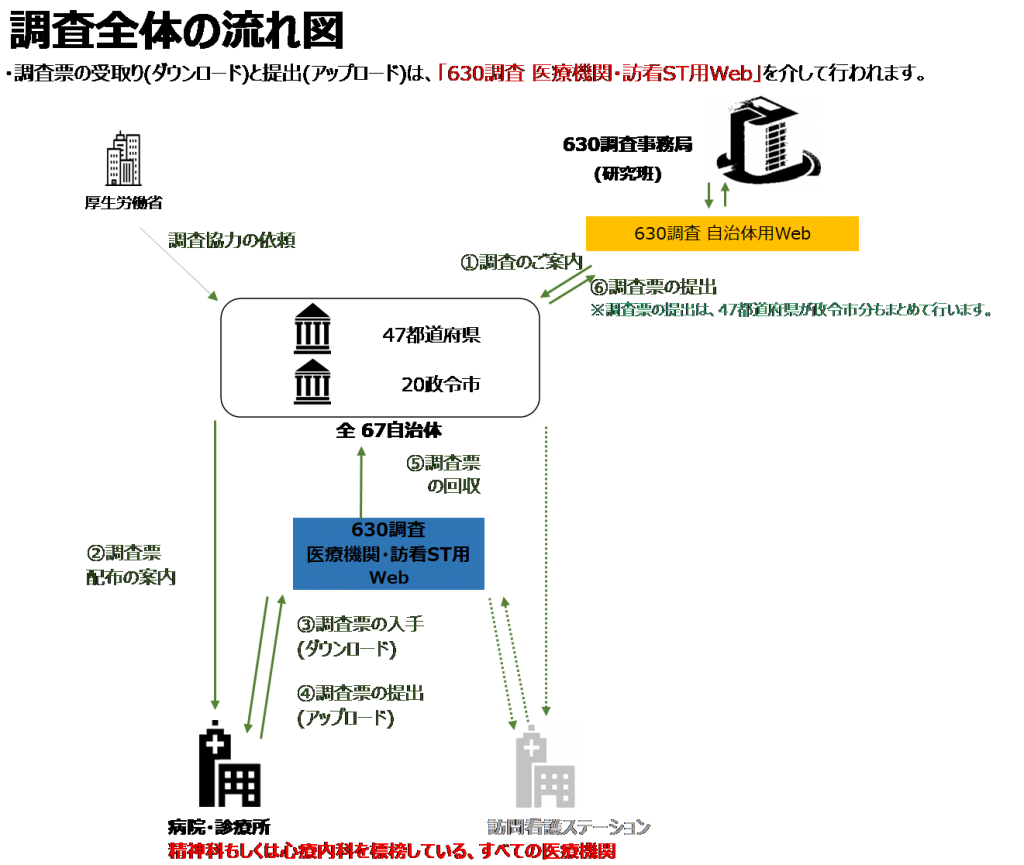

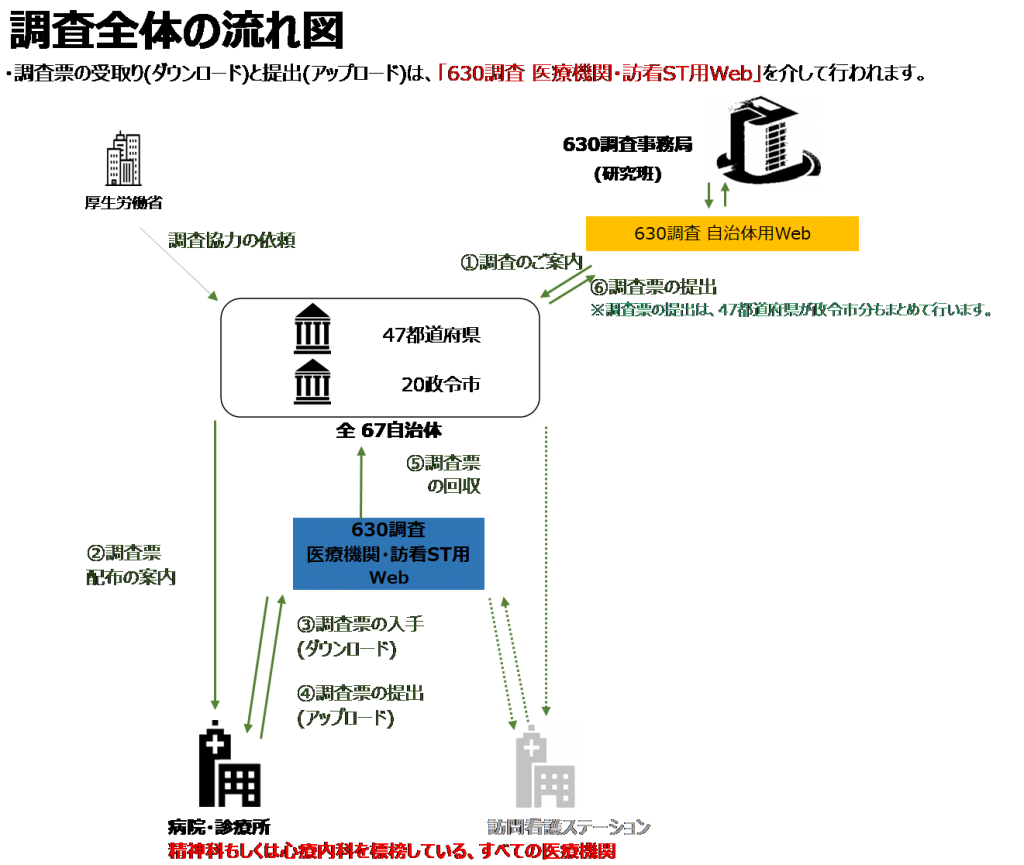

630調査とは、厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部精神・障害保健課が毎年6月30日付けで都道府県・指定都市に報告を依頼している調査のことを指し、「医療計画、障害福祉計画の効果的なモニタリング体制の構築のための研究」(研究代表者:国立精神・神経医療研究センター山之内芳雄)の研究班が、調査の企画・実施・集計・公表を担っている。

調査の流れとしては、厚生労働省が47都道府県及び政令都市に協力依頼し、これらの地方自治体が病院・診療所等に対して調査依頼、提出された調査票を取りまとめて上記研究班に提出している。

そして、同調査の結果をまとめたものが「精神保健福祉資料」として公表されている 23)。

(630調査票から引用)

(2)これまでの情報公開の状況

これまで、各都道府県が取得した調査票や取りまとめた文書につき、患者団体やマスメディアが情報公開条例に基づいて情報開示請求を行い、開示されてきた。

630調査の情報により、各病院の職員定数や入院患者の疾患類型や人数・入院期間など、それぞれの病院の医療の実態が明らかとなる。

そして、630調査の情報を患者団体が情報公開請求などを通じて入手し、630調査の結果及び患者団体の独自調査に基づく情報が冊子 24)となり発刊されることもあった。

このように、630調査の情報が社会全体に還元され、患者が自ら受ける医療を選択する上で参照できる情報となっていた。

(3)630情報の非開示決定が相次ぐ実態

ア 厚生労働省作成にかかる平成30年度の630調査の調査依頼書より、新たに「別紙」が添付され、以下の記載がなされている。

「精神科医療機関から提出された調査票には、当該医療機関の患者に対する情報が含まれていることから、都道府県・指定都市においては、個人情報保護の観点から、各自治体において定められた保存期間の経過後速やかに廃棄するなど、適切な管理を行うこと。また本調査においては、こうした患者に関する情報が含まれた精神科医療機関の提出した個々の調査票の内容は公表は予定しておらず、その集計結果のみを公表する予定であるため、都道府県・指定都市においては、管内の精神科医療機関に調査への協力依頼・調査票の送付等を行うに当たっては、その旨を明示した上で協力を求めること」。

イ また、2018(平成30)年8月21日、毎日新聞は、全国の630調査の開示請求結果の分析をもとに、精神病床のある全国の病院で50年以上入院する精神疾患の患者数が、2017年6月末時点で少なくとも1773人に達することを報道し、精神科病院の長期入院の実態を明らかにするとともに、55年もの間、精神科病院に入院している女性患者に独自にインタビューした内容を掲載した。

すると、公益社団法人日本精神科病院協会は、同年10月19日、「精神保健福祉資料(630調査)の実施についての声明文」 25)を発表した。

同声明では、上記毎日新聞の記事を具体的に挙げて、630調査に対しては「患者個人が特定される等、個人情報保護の観点から問題の多いものであると認識していたところ」、上記報道は、「まさにわれわれの危惧が現実となった」とした上、「今後、630調査の実施にあたっては、調査主体である厚生労働省が、患者の個人情報保護に責任を持って調査が行われるよう、その実施方法や調査内容について改善することを求める。患者の個人情報保護について責任を持つ立場の精神科病院としては、必要な措置が行われない場合は、630調査への協力について再検討せざるを得ない。」などと述べている。

ウ このような情勢の中、各地方自治体からの630調査情報の非開示決定が相次いでいるとの報告がなされている 26)。情報非開示決定が出された際の各地方公共団体の説明として、「個人情報の保護」や「公にしないことを条件に任意に調査したため」が不開示理由とされているとのことである 27)。

(4)情報非開示の問題点と今後の在り方

ア 本件は、情報公開制度における個人ないし法人の情報保護の問題であるところ、「個人情報の保護」や「公にしないことを条件に任意に調査したため」が不開示理由とされているようである。

イ 情報公開条例は、各地方自治体が制定しているが、おおむね、行政機関が保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)と同様の枠組みで制定されているものであるため、以下、情報公開法をベースに検討する。

① 患者個人の情報保護の観点

個人識別が可能な情報については、公表慣行等がなければ不開示とされている(情報公開法5条1号)。

しかし、630調査で取得される情報は、各病院の職員定数や精神科病院在院患者の疾患分離・入院形態、入院期間等であり、個人識別が可能な情報が含まれているとは言えず、個人情報保護を理由とした非開示には理由がない。現に、これまで長年にわたり、各地方自治体において情報公開条例に基づいて公開する運用がなされてきた。上記に挙げた毎日新聞の記事にしても、特定の患者のエピソードは取材に基づくものであり、630調査の情報に基づくものではない。

また、630調査に顕れる情報は、日本の精神科医療の実態を示すものであり、精神保健医療福祉政策推進のための基礎資料となるのみならず、ともすれば密室で行われがちな精神科医療の情報を国民の目に触れさせる機会であって、とくに患者家族にとっては自ら受ける医療を選択する上で大変重要な情報である。

このような情報は「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」(情報公開法第5条1項ロ)として、公開すべきである。

② 法人情報の保護の観点

「公にしないことを条件に任意に調査したため」という理由は、厚生労働省の調査依頼書「別紙」の記載をもとに、同法第5条2号ロに相当する規定により不開示としたものと考えられる。

これは精神科病院との関係で不開示とするものだが、2018(平成30)年7月3日の参議院厚生労働委員会において、福島瑞穂議員の質問に対し、参考人として出席した厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部長は「国の方で、都道府県が公表するなとか、そういうようなことを決して申し上げるつもりはございません。」と答弁しており、国が「公にしないことを条件に」調査を行ったと解釈することはできない。

ウ このように、630調査に基づく情報を非開示とすることに法的根拠はなく、個人情報保護等に名を借りて630調査に基づく情報を不開示にしようという傾向に対しては、早急に運用が改められるべきである。

第4 提言

1 個情法で医療情報等を規律することの限界

第2で論じたとおり、医療情報等は、最善かつ安全な医療を受ける権利や、全ての患者の自己決定権に資するものであるから、プライバシー権等に配慮した上で、最大限利活用されるべきである。

ところが、第3で整理したとおり、医療情報等の取扱いに関する無用な混乱が生じた。

このような混乱が生じたのは、個情法が、個人情報に関する一般法であるとともに行政法規であり、立法(改正)経過において、医療情報等を利活用することを想定して制定されていないという点にそもそもの原因があると考えられる。個情法は、患者の個人情報についてのプライバシー権を保障するという意味では重要であるが、本意見書で繰り返し述べている患者の最善かつ安全な医療を受ける権利等の実現との関係では、これを制約するという方向で作用することとなってしまっている。

そもそも、2003(平成15)年の個情法成立時の衆参両院の個人情報の保護に関する特別委員会の附帯決議においては、医療分野についての個別法制定が求められていたし、厚生労働省においても「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」を開催し、2004(平成16)年6月~12月および2012(平成24)年4月~9月の2期にわたり個別法の制定が議題となるも、現時点で個別法を制定するには至っていない。

2017(平成29)年に「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」が制定されたのも、個情法のもとでは医療分野に必須である医学研究利用目的での医療情報等の活用が妨げられる可能性があったという経過がある。

このような事実を踏まえると、個情法の枠組みの中で、医療情報等の取扱いをすることには限界があることは明白であろう 28)。

2 医療情報等の取扱いに関する特別法の必要性

医療情報等の取扱いに関する特別法を制定することが、医療情報等をより適切に利活用するためには必要不可欠であると考える 29)30)。

この特別法は、個情法23条1項1号の「法令に基づく場合」に該当するという位置づけとなる。

また、特別法においては、患者のプライバシー権を侵害しないことは当然の前提として、医療情報等が、すべての患者の「最善かつ安全な医療を受ける権利」及び「自己決定権」を保障するための社会における重要なインフラであるという事実を踏まえ、個情法の下では曖昧であった第三者提供が可能となる要件を具体化することが期待される。

さらに、特別法の制定にあたっては、透明性ある議論を確保するとともに、議論の過程には、国、地方公共団体、医療関係者、医療事業者のみならず、患者会、患者を支える家族によって構成される家族会といった、患者の立場で活動する団体、医療事故被害者や薬害被害者で構成される団体など、医療情報等に密接にかかわるステークホルダーが参加すべきである。

以 上

1) 本意見書では、①患者の診療に関する情報、②医療事故に関する情報、③医療機関の属性に関する情報を「医療情報等」と定義する。

2) 都道府県等あて令和2年4月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる医療機関間での個人情報の共有の際の個人情報保護法の取扱いについて」(厚生労働省医政局総務課)

3) WHO憲章(1951年6月26日条約第1号)における「健康」の定義

4) 患者の権利法をつくる会「医療基本法要綱案 案文と解説」2013年9月、14~19頁

5) 「患者が、輸血を受けることは自己の宗教上の意思に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」(最判平成12年2月29日・民集第54巻2号582頁)

6) 医療に関連する法律の具体例として、感染症法に基づく感染症の発生報告(同法12条)、医薬品医療機器等法に基づく医薬品の副作用報告(同法68条の10第2項)等

7) 「…個人情報保護法の全面施行後約3年間において、個人情報保護法の趣旨に対する誤解やプライバシー意識の高まりを受けて、必要とされる個人情報が提供されない、つまり、個人情報を保護する側面が強調され有益な活用が行なわれない、いわゆる『過剰反応』と言われる現象が見られるようになった」(内閣府「個人情報保護に関するいわゆる『過剰反応』への対応に係る調査報告書」1頁)

8) 2007(平成19)年6月20日付第4回運営組織準備委員会会議資料(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/obstetrics_11.pdf)3頁

9) 2008(平成20)年12月17日付第2回運営委員会会議資料(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/obstrics_meeting2.pdf)12頁

10) 2009(平成21)年9月4日付第7回原因分析委員会会議録(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/bunseki_giji_07.pdf)37頁、2009(平成21)年11月9日付第9回原因分析委員会会議録(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/bunseki_giji_09.pdf)38頁

11) 2018(平成30)年7月20日付第39回運営委員会会議資料(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/obstetric_meeting39.pdf)15頁

12) 2019(平成31)年1月18日付第40回運営委員会会議資料(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/obstetric_meeting40.pdf)17頁

13) 2019(令和元)年8月7日付第41回運営委員会会議資料(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/obstetric_meeting41.pdf)14頁

14) 2020(令和2)年6月10日付第94回原因分析委員会議事要旨(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/genin94gijiyoushi.pdf)、2020(令和2)年7月3日付第43回運営委員会議事録(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/obstetric_43_gijiroku.pdf)5~19頁

15) 2020(令和2)年7月3日付第43回運営委員会議事録(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/pdf/obstetric_43_gijiroku.pdf)19頁

16) 2020(令和2)年2月4日付第42回運営委員会議事録(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/committee/obstetric_42_gijiyoushi.pdf)13頁

17) 個人情報保護委員会が提供元基準説を採用していることについては、個人情報保護委員会「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」24~25頁参照

18) 2020(令和2)年6月に公布された改正個情法26条の2は、提供元基準説を前提としつつ、提供先で個人データとなることが想定される場合にも第三者提供に準じる規制を新たに講じたものである(佐脇紀代志編著『一問一答 令和2年改正 個人情報保護法』60頁)

19) 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス33頁

20) 一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)ホームページ(https://www.medsafe.or.jp/modules/public/index.php?content_id=2)

21) 平成24年8月30日第6回検討部会議事録(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k9ua.html)、同日資料3「調査結果の取り扱いについて(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ik1v-att/2r9852000002ik69.pdf)

22) 平成25年5月29日第13回検討部会・参考資料2「第11回までの議論について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000333dq-att/2r985200000333i9.pdf)

23) 精神保健福祉資料(https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/630/)

24) 一例として、東京都地域精神医療業務研究会編『東京精神病院事情』がある。

25) 公益社団法人日本精神科病院協会「精神保健福祉資料(630調査)の実施についての声明文」(https://www.nisseikyo.or.jp/images/News/News5_gjzmjAueKKhiRKvGh1zSQ8xrJ0PpEx1augXsi2SZbnMuHpGDDQGQakkqjh4skfRf_1.pdf)

26) 2019(平成31)年2月13日付朝日新聞記事「精神科病院資料、今まで公開してたのに 非開示続き集会」(https://www.asahi.com/articles/ASM2D5T0TM2DUTIL048.html)

27) 2019(平成31)年2月19日「630調査の今まで通りの開示を求める要望書」(精神科医療の身体拘束を考える会)

28) 「通常の個人情報保護法の規律をそのまま貫くことが適切でない分野として、いちばんはっきりしているのは医療の分野です。現在の医療の現場では、1人の患者を治療するために、複数の機関が患者に関する情報を共有する必要があります。しかし、個人情報保護法では本人と事業者の1対1の関係しか想定していないために、複数の病院が患者の個人情報を共有するために、患者から黙示の同意を取得したことにするという整理がなされています。これはあまり健全な運用ではありません。」(別所直哉編著『ICT・AI時代の個人情報保護』11頁・宍戸常寿教授の発言より)

29) 宇賀克也「個人情報の保護と利用」(2019年、有斐閣)1頁以下において、医療等に係る個人情報の特別法を制定する必要があること、及び制定する場合に留意すべき点が指摘されている。

30) 米村滋人「診療情報に関する法制度上の課題」(年報医事法学34号117頁)においては、「一般法たる個人情報保護法等の規制を上書きする形で、診療情報に関する特別の法規制を実施することには十分な合理性があると言えよう」として、具体的な制度設計についての提案がなされている。

公式 X

公式 X