お知らせ(事件報告・提言)

精神科医療における身体拘束に関する意見書

当弁護団は,精神科における身体拘束下で死亡事案が発生していることから,身体拘束は原則違法であり,精神科における身体拘束は厳格な要件の下,例外的にのみ許容される旨の意見書を作成し,改善を求めて,厚生労働大臣,精神科医療関連団体・学会(以下のとおり),日本医師会,日本医療安全調査機構,日本医療機能評価機構,全国精神保健福祉センター長会,東京都精神医療審査会,患者団体等に送付しました。

●送付先の精神科医療関連団体・学会

日本精神科病院協会

日本精神科看護協会

日本精神保健福祉士協会

日本精神神経科診療所協会

日本精神神経学会

日本総合病院精神医学会

日本統合失調症学会

日本外来精神医療学会

精神科医療における身体拘束に関する意見書

2018(平成30)年7月18日医 療 問 題 弁 護 団

代 表 弁 護 士 安 原 幸 彦

(事務局)東京都板橋区徳丸3-2-18

まつどビル202 きのした法律事務所内

電話 03-6909-7680 FAX 03-6909-7683

HP http://www.iryo-bengo.com/

意見の要旨

身体拘束は原則違法であり、精神科医療において身体拘束が例外的に許容されるのは、患者に自殺企図又は自傷行為が著しく切迫していて、ほかにその危難を避ける方法がなく、身体拘束によって失われる権利・利益が避けようとした害の程度を超えず、一時的な自由の制限である場合に限られる。

意見の理由

目次

第1 はじめに

第2 日本における身体拘束の法的根拠

第3 日本における身体拘束等の実状

第4 海外の状況

第5 身体拘束による死亡などの危険

第6 精神科医療における患者の権利(身体拘束をされない権利)

第7 法解釈の指針

第8 むすびにかえて

第1 はじめに

当弁護団は、東京を中心とする約250名の弁護士を団員に擁し、医療事故被害者の救済、医療事故の再発防止のための諸活動を行うことを通じて、患者の権利を確立し、かつ安全で良質な医療を実現することを目的とする団体である。

当弁護団では、精神科医療における身体拘束下での患者死亡の責任が争われている事案を、複数例団員が担当していることを把握し、精神科医療における身体拘束のあり方につき、研究を進めていた。

そうした折、平成29年5月、ニュージーランド人男性が神奈川県内の精神科病院で身体拘束を受けている間に心肺停止となり、救急搬送先で亡くなった事案が発生し、精神科医療における身体拘束が、再び社会問題としても取り上げられるようになってきた。

精神科医療において身体拘束が例外的に許容されるのは、患者に自殺企図又は自傷行為が著しく切迫していて、ほかにその危難を避ける方法がなく、身体拘束によって失われる権利・利益が避けようとした害の程度を超えず、一時的な自由の制限である場合に限られる。かかる要件を具備せずに行われる身体拘束は違法である。

本意見書は、精神科医療の現状、身体拘束の危険性、憲法及び法令の解釈を示して、上記意見を述べるものである。本意見書を参考にしていただき、現在、精神科医療の現場で行われている身体拘束につき改善を図られることを切に求める。

第2 日本における身体拘束の法的根拠

1 身体拘束における法的根拠の必要性

憲法31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と定めており、人身の自由に対する制限は法律の根拠に基づくものでなければならない。

身体拘束は人身の自由の制限にあたるから、法律の根拠なく身体拘束を行うことはできない。法律上の根拠がないのに人身の自由を制限すれば、仮にそれが医療保護にとって必要であるとしても、民事上ないし刑事上の責任を免れない※1 。

2 精神保健福祉法および厚生労働省告示

精神科医療における身体拘束は、精神保健福祉法36条1項、3項及び37条が法的根拠となっている。

精神保健福祉法36条1項は、「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。」と規定し、同法36条3項は、「第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。」と規定する。

さらに、同法37条1項は、「厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。」と規定する。

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限」(昭和63年4月8日厚生省告示第129号。以下「告示第129号」という。)において、「行動の制限」として、「患者の隔離」の他に「身体的拘束」が定められている。身体的拘束とは、「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。」とされる。

そして、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(昭和63年4月8日厚生省告示第130号。以下「告示第130号」という。)において、身体拘束についての基本的考え方として、「身体的拘束は、制限の程度が強く、また、二次的な身体的障害を生ぜしめる可能性もあるため、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないものとする。」こと、「身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であり、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならないものとする。」ことなどが示されている。身体拘束の対象となる患者については、「ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合、イ 多動又は不穏が顕著である場合、ウ ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合」に該当すると認められる患者に限り、「身体的拘束以外によい代替方法がない場合において行われるものとする」旨の処遇基準を定めている。さらに、遵守事項として、「身体的拘束を行っている間においては、原則として常時の臨床的観察を行い、適切な医療及び保護を確保しなければならないものとする。」こと、「身体的拘束が漫然と行われることがないように、医師は頻回に診察を行うものとする。」ことなどが定められている。

上記の精神保健福祉法36条3項及び37条は、昭和62年に旧精神衛生法が精神保健法に改められた際に新設された規定である。この改正の趣旨は、①入院中心の医療体制から地域中心の医療体制(社会復帰)に転換すること、②精神科医療における患者の人権の保護を強化することにあった。この立法改正の趣旨に従い、精神保健福祉法36条3項も、患者の隔離等の行動制限は、重大な人権制限である以上、精神保健指定医という国から特別な資格を付与された精神科医が必要と認める場合以外は許さないと規定するに至ったのである※2 。以上の改正の趣旨と上記条項の新設の経緯からすると、精神保健福祉法36条及び37条は、患者の人権を侵害しないよう、隔離等の行動制限が限られた要件の下でのみ許容されることを定めた規定と解することができる。

3 憲法31条との関係

もっとも、法は「行動の制限」の方法として身体拘束を規定していない。すなわち、精神保健福祉法36条1項では「行動について必要な制限を行うことができる」と定め、同条3項では行動の制限につき「隔離その他の行動の制限」と定めるのみである。その上で、上記のとおり告示第129号で、隔離以上に自由に対する制約が強度といえる「身体的拘束」を定めている。

また、「行動の制限」が許容されるための実体的要件は、同法36条1項に「医療又は保護に欠くことのできない限度」と定め、手続的要件は、同条3項で指定医の診察が必要である旨を規定しているだけであり、さらなる具体的な処遇基準については告示第130号で定めている。

憲法31条は、実体の法定、適正および手続の法定、適正を要求していると解されるところ※3 、上記のように、患者の行動を制限する方法、そのための実体的要件および手続的要件を法律で規定せず、厚生労働大臣が定める告示にすべて委ねることは、憲法31条に照らし手続上問題がないとはいえない。

第3 日本における身体拘束等の実状

1 統計から見る身体拘束の実態

(1) 身体拘束患者数

日本において、下表のとおり※4 、精神科病院の在院患者数は年々減少傾向にある。これに対し、身体拘束患者数は、平成16年から平成26年までの10年間で、2倍以上に増加していることが認められる。

(2) 身体拘束時間

日本における身体拘束の施行期間は、中央値が96時間であり、諸外国に比して圧倒的に長いことが分かる※5。

| 日本 | スイス | フィンランド | ドイツ | カリフォルニア州 | ペンシルバニア州 |

| 96 時間 | 48.7 時間 | 9.6 時間 | 9.6 時間 | 4時間※ | 1.9時間※ |

※ アメリカの2州については施行期間ではなく1回の実施時間が示されている

日本には、開放観察という特有の手法が定着している。これは、行動制限開始時に比べ症状は改善されてきたが、いまだ不安定であり、行動制限を解除することが困難と判断される患者で、一定の時間、行動制限を解除して症状を観察することである。開放観察を含めた身体拘束の施行時間は、1か月あたり7.2日に及ぶ※6。

平成11年のアンケート調査結果ではあるが※7 、下表のように、身体拘束の中断が一切行われていない患者768人のうち、1か月を超える身体拘束を受けている患者数は511人に上り、その割合は全体の約3分の2を占めた※8。

| 1日 以内 | 1週間 以内 | 2週間 以内 | 3週間 以内 | 1か月 以内 | 1か月 以上 |

| 29人 | 94人 | 48人 | 43人 | 43人 | 511人 |

このように、日本では、ひとたび身体拘束が行われてしまうと、長期化する可能性が高いことがうかがえる。

2 身体拘束の要因

(1) 身体拘束の懲罰的側面

告示第130号において、精神保健福祉法に基づく隔離、身体拘束等の処遇について、「制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなことは厳にあってはならない」と定められている。このような基準が明示されているのは、宇都宮病院事件に代表されるように、過去に隔離、身体拘束等の処遇が制裁などのために行われた歴史があり、上記告示が発せられた後も、箕面ヶ丘病院事件※9 など身体拘束が一種の懲罰として利用されてきた事実があったからである。今日でも、身体拘束を受けた患者からは、懲罰的に実施されたという声も挙がっている※10 。

(2) 人手不足が身体拘束に与える影響

日本の一般病床では、患者16人につき医師1人、患者3人につき看護師1人を配置するよう求められている。これに対し、精神病床では、患者数の算定において、医師につき一般病床の3分の1、看護師につき一般病床の4分の3と定められている(医療法21条1項1号、同施行規則19条1項1号、2項2号)。その結果、一般病床の医師と看護職員の配置基準がそれぞれ16:1、3:1とされるのに対し、精神病床では、それぞれ48:1、4:1(ただし当分の間、看護職員5:1、看護補助者と合わせて4:1とすることができる。)とされ※11 、平成28年の100床当たりの職員数は、一般病院では医師15.9人、看護師57.3人であるのに対し、精神科病院は医師3.6人、看護師22.3人にすぎない※12 。

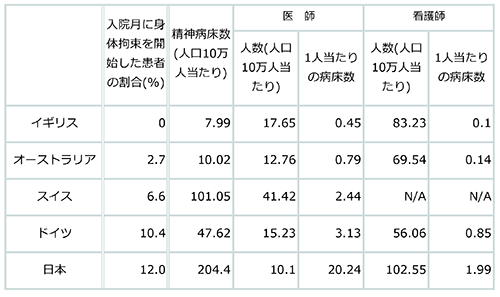

精神科医療従事者を他国と比較すると、下表のとおり※13 、日本の人口10万人当たりの医師数は10.1人であって著しく少ないわけではない。また、人口10万人当たりの看護師数は102.55人であって他国と比較しても多い。しかし、人口10万人当たりの精神科病床数の多さが抜きんでており、精神科医療従事者1人当たりの負担が大きいことが読み取れる。下表に見られるように、医師や看護師1人当たりの病床数が多ければ多いほど、身体拘束の施行開始割合が高いことからすると、このような人手不足も身体拘束の一因となっていることが推認される。

3 不服申立制度(退院等の請求)

(1) 退院等の請求とは

昭和62年改正の精神保健法に新たに不服申立制度が導入され、現行精神保健福祉法は、38条の4において「精神科病院に入院中の者又はその家族等…は、…都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる。」と定め、不服申立制度を置いている。

都道府県知事は、退院の請求または処遇改善請求(以下「退院等の請求」という。)を受けたときは、「当該請求の内容を精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。」とされる(同法38条の5第1項)。

(2) 退院等の請求が不服申立制度として十分に機能していないこと

しかし、以下に述べるように、退院等の請求は、不服申立制度として十分に機能しているとは評価できない。

ア 退院等の請求の割合が低いこと等から請求を阻害する事情の存在が疑われること

「精神保健福祉資料 平成27年度6月30日調査の概要」※14 (以下「平成27年度調査」という。)によれば、同年度の総在院患者数は28万4806名、身体拘束を受けている患者数は1万0298名、保護室隔離を受けている患者数は9935名とされる。他方、「平成27年度衛生行政報告例」※15 によれば、同年の退院請求件数は3640件、処遇改善請求は569件であった。

以上の人数、件数によれば、総在院患者数(28万4806名)に対する退院請求(3640件)の割合は1.3%に過ぎない。また、身体拘束を受けている患者数(1万0298名)と保護室隔離を受けている患者数(9935名)の合計2万0233名に対する処遇改善請求(569件)の割合は約2.8%に過ぎない。これほどの退院等の請求の割合の低さからすると、不服申立制度としての退院等の請求が周知されていないことやその他の退院等の請求を阻害する事情が存在することが疑われる。

また、「平成27年度調査」によれば、東京都における在院患者数(計19927名)は神奈川県における在院患者数(計5140名)の約4倍である。これに対し、「平成27年度衛生行政報告例」によれば、退院請求件数では、東京都は151件であり、神奈川県の308件の約2分の1であって、請求件数の割合に看過できない地域差が生まれている。このような地域差が生じていることからすると、上記のとおり、退院等の請求を阻害する事情は一般的に存在することが疑われるものの、そこに地域差があることが考えられる。

イ 審査の結果、入院不適当又は処遇不適当とされる割合が低いこと

さらに、「平成27年度衛生行政報告例」によれば、同年の退院請求件数3640件に対し、審査件数は2573件であり、審査の結果、入院不適当とされた例は110件であった。また、処遇改善請求569件に対し、審査件数は373件であり、審査の結果、処遇不適当とされた例は32件であった。

すなわち、入院不適当例(110件)の割合は、対総在院患者数(28万4806名)では0.03%、対請求件数(3640件)では3%、対審査件数(2573件)では4.3%にすぎない。また、処遇不適当例(32件)の割合は、対身体拘束等患者数(2万0233名)では0.2%、対請求件数(569件)では5.6%、対審査件数(373件)では8.6%にすぎない。

このように退院等の請求が認められる割合は極めて低く、精神医療審査会の審査が、現状を是認する結論に流れていることが考えられ、患者の不服申立審査機関として、十分に機能していないことが疑われる。

4 行動制限最小化委員会

(1) 導入経緯

平成16年度の診療報酬点数表の改訂に際して、医療保護入院等診療料が新設された。厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院患者に対して指定医が治療計画を策定し、これに基づく治療管理が行われた場合、患者1人につき1回限り300点が付与される。この施設基準の一つに、医院内に行動制限最小化委員会を設置することが定められている※16 。

(2) 制度概要

行動制限最小化委員会は、次の活動を行うことが義務づけられている※17 。

①行動制限に関する基本指針の整備

②行動制限状況に関する月1回程度の検討会議

③精神科診療に携わる職員全てを対象とした年2回程度の研修会の実施

委員の構成については、日本総合病院精神医学会の指針では、「各医療機関の精神科責任者などを委員長とし、精神保健指定医、看護師、精神保健福祉士あるいは心理技術職、事務職などの4~5名程度の委員からなる」とされている※18 。

平成26年の医療保護入院等診療料の届出医療機関数は、1353施設である※19。 これは、同年の精神病床を有する一般病院576施設と精神科病院1067施設の合計1643施設※20の8割以上に及ぶ。なお、身体拘束の決定権限は、行動制限最小化委員会ではなく、あくまで指定医にある(精神保健福祉法36条3項)。

(3) 評価

一般社団法人日本精神科看護協会は、行動制限最小化委員会に一定程度の効果を認めつつ、形骸化が懸念されるとして、行動制限最小化チーム加算の創設を求めている※21 。また、池原毅和弁護士は、平成29年4月13日の参議院厚生労働委員会において、行動制限最小化委員会について、「反省として振り返ってみますと、精神科の中で隔離、拘束を行うことを行動制限というんですけれども、行動制限が慎重に行われるようにするために、行動制限最小化委員会というのを設置するというのが2004年に定められました。ところが、皮肉なことに、それ以降、隔離、拘束数は急激に増大しているんですね。なぜだろうかと。それは、隔離、拘束を指定医の方が単独で決めなければいけないとすると自分には重い責任が掛かります。しかし、行動制限最小化委員会がオーケーをしてくれれば自分だけの責任ではないということになります。つまり、これは責任分散システムとしての効果を持つことになるわけですね。」という意見を述べている※22 。

医療保護入院等診療料の新設以降、身体拘束を受けていた患者の数が減少するどころか倍増していることを考えると、行動制限最小化委員会が身体拘束の抑制に寄与しているとは言いがたい。

第4 海外の状況

1 海外の精神科医療の状況

(1) アメリカにおける精神科医療

アメリカでは、1950年代に精神科医療の「脱施設化」の動きが始まり、1963年には地域精神保健センター法が成立した。この法律では、どの地域においても1時間程度で通える距離に地域精神保健センターを設け、センターを中心に地域精神保健ネットワークを構築することを目指していた。すべてのセンターは①急性期治療ができる24時間対応の入院サービス、②外来サービス、③デイケア・ナイトケア・週末ケア、④24時間体制の急性期サービス、⑤相談及び教育機能を持つことが定められた※23 。

これをきっかけに、アメリカの精神科医療の脱施設化が進んでいった。

また、1998年には、身体拘束で死亡した1人の少年の事件を端緒に、全国レベルで隔離・身体拘束の問題が議論されるようになり、その結果、隔離・身体拘束開始から1時間以内に医師がその必要性と安全性を確認する「1時間ルール」が適用されるようになった※24 。医師の隔離・身体拘束の指示は1回あたり4時間までしか有効でなく、隔離・身体拘束の実施中は15分ごとのアセスメントが必要である。

(2) イギリスにおける精神科医療

イギリスでは、1959年に精神保健法が制定され、病院中心のケアからコミュニティケアへ移行することが明確に打ち出された。

その結果、強制入院の数は激減し、コミュニティでのケアが受けられるシステムが構築されていった。医師、地域精神看護師、ヘルパー、家族、コミュニティが連携して障害者にサービスを提供し、生活を保障している。

イギリスの身体拘束の方法は、身体拘束開始後5分したらいったん拘束を解き、その後30分したら再度拘束するということを何度も繰り返すというものである※25。

(2) イタリアにおける精神科医療

イタリアでは、1978年に精神障害者の治療の場を病院から地域に移行することを目指したバザーリア法が制定され、新たな精神科病院への入院を禁止し、入院患者の再入院も禁止し、精神科病院の廃止への道筋が示された。

入院治療は急性期に限るものとされ、しかも入院施設は、地域の総合病院に新たに整備された15床以内の入院施設に限定された。

他方で、各地の地域保健事業体に精神保健局を設置し、その管轄下に地域精神保健センターを置くことによって、総合病院における急性期治療と地域精神保健センターにおける治療とのネットワークを構築することに成功した。

最終的には、2000年にはかつての公立精神科病院はすべて閉鎖となった※26。

2 国連・WHOが定める身体拘束に関する原則・規定

1991年に国連で採択された「精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則」(以下「国連原則」という。)は、隔離・身体拘束に関して、「患者の身体的拘束又は非自発的な隔離は、精神保健施設に関して公的に認められた手続きに従い、かつ、それが患者若しくは他の人に対する即時の又は切迫した危害を防ぐために唯一の可能な手段である場合を除いては、行ってはならない。これは、その目的のために厳密に必要とされる期間を超えて行われてはならない。身体的拘束又は非自発的隔離が行われた場合はすべて、その理由及びその性質と程度が患者の診療録に記載される。拘束され、又は隔離された患者は、人道的な環境下に置かれ、資格のある職員によるケア及び入念な定期的監督下に置かれる。患者の個人的代理人が存在し、かつ、ふさわしい者であれば、患者の身体的拘束又は非自発的隔離について、その代理人に対して迅速な通知がなされる。」と定める。

また、世界保健機関(WHO)精神保健・依存症予防部門が定める精神保健ケアに関する法:基本10原則(1996年)(以下「WHO基本10原則」という。)は、「身体的抑制(隔離室や拘束衣)と化学的抑制(薬による抑制)の使用を含む治療は、仮に必要と判断された場合でも、次のことを条件とする。(a)患者自身と代替治療法について話し合いを継続していくこと。(b)有資格の保健ケア従事者による検査と投薬。(c)自傷他害を緊急に回避する必要性。(d)一定の時間ごとの観察。(e)抑制の必要性の定期的再評価(例えば、身体抑制は30 分ごとに再評価する)。(f)厳格に制限された継続時間(例えば、身体抑制では4時間)。(g)患者のカルテへの記載。」と定める。

すなわち、隔離・身体拘束という身体的抑制等は、患者自身または他者に対する危害を防ぐためにそれが唯一の手段である場合に、適正な手続に従ったうえでごく短時間しか行うことが許されず、その時間内に入念な医療上の評価がなされなければならないことを定めている。

3 小括

以上のように、海外の状況からみても、身体拘束実施時間の最小化(数分~数時間単位)や精神科医療の脱施設化・地域精神保健サービスへの移行は国際的潮流であり、強制入院と長期にわたる隔離・身体拘束という日本の現状は、これらの流れに相反するものである。

第5 身体拘束による死亡などの危険

身体拘束が人権を侵害するものであることはこれまでも指摘されてきたが、近年、身体拘束が、人の生命身体に危険を及ぼす行為であることが指摘されている。ここでは、1において、身体拘束の危険性を示す事例、すなわち、身体拘束に起因して死亡した事例、死亡に身体拘束が何らかの影響を与えたことが疑われる事例を紹介する。2では、身体拘束につき、近年危険が指摘されている肺血栓塞栓症発症の危険に関する医学的知見を説明する。

1 身体拘束の危険性を示す具体的事例

(1) 団員担当事案

団員が担当している事案で、少なくとも2例、精神科での身体拘束によって肺血栓塞栓症を起こしたとみられる事案が存在した。いずれの事案も身体拘束によって肺血栓塞栓症を起こしたか否かが争われている。

① 1例は、事故の約7年前から統合失調症を患っていた患者が、公立病院に医療保護入院となって、入院日から身体拘束等を施され、その10日後に深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症を発症し、転院の翌日に死亡した事案である。

② もう1例は、躁状態との診断を受けた患者が、精神科病院に入院したところ、入院日から8日間身体拘束の措置を受け、拘束解除直後に意識消失し、救急搬送された大学病院で肺血栓塞栓症と診断され、意識消失の7日後に死亡した事案である。

③ また、精神科での身体拘束下で服用した薬剤を誤嚥し窒息したことが疑われその後死亡した事案があった。

その他に、14歳のときに摂食障害で入院した病院で77日間も身体を拘束され肉体的・精神的苦痛を受けた事案もあった。

(2) 過去の事件・事故

① 平成10年5月、新潟県の国立療養所犀潟病院の精神科病棟において、入院中の51歳の女性が医師の診察を受けずに、看護師の判断によって布の帯で両手と腰を拘束され、吐物をのどに詰まらせ窒息死した※27 。

② 平成16年11月17日讀賣新聞夕刊(東京版)に「精神科の拘束で突然死」との見出しで、「精神科に入院中、身体を縛られた患者が突然死するケースが、東京都内で過去5年間に4件あったことが17日、都監察医務院の調べで明らかになった。死因はエコノミークラス症候群とも呼ばれる肺塞栓症で、長時間の『身体拘束』によって血流が滞り、血栓が肺動脈に詰まったことが原因とみられる。」との記事が掲載された。同記事において、「精神科医療では、こうした身体拘束は広く行われているが、安全面の対策が問われそうだ。」と、すでに警鐘が鳴らされていた。

③ 平成20年1月17日夜、アルコール依存の症状があった男性患者が、大阪府貝塚市の貝塚中央病院に入院したが、21日午前4時半頃、同院男性急性期病棟の6人部屋内で、腹部だけを拘束帯でベッドに固定された状態で、ベッドの左横に体がずり落ち、体重で腹部が圧迫されて意識不明となっているところを看護師に発見された。ただちに他院救命救急センターに搬送され手術を受けたが、3月に死亡した。司法解剖の結果、死因は腹部圧迫による腸管壊死であった※28 。

(3) ニュージーランド人男性死亡事案

平成29年5月、ニュージーランド人男性が精神科病院で身体拘束を受けている間に心肺停止となり、亡くなるという事案が発生した。

報道によれば※29 、双極性障害を発症していた男性が暴れたことから同年4月30日、神奈川県内の民間の精神科病院へ措置入院となった。到着時、男性は穏やかで指示通りにベッドで寝たところを、手首と腰、足をベッドに拘束された。5月10日心肺停止で発見されて、他の病院へ救急搬送されたものの、同月17日死亡したというものである。死後、遺族が開示請求をした診療記録によると、入院4日目から「静穏」であったにもかかわらず、身体を拭く時間以外、拘束され続けていた。また、転送時の血液検査で血栓の発生を示すDダイマーの数値が高かったものの、死亡後の病理解剖では血栓は見つからず、死因は確定しなかった。遺族は、上記精神科病院に対し、医療法に基づく医療事故の報告と調査の実施を申し入れたが、同病院はこれらを行わない旨回答した。

(4) 裁判例

ア 東京地方裁判所平成18年8月31日判決(裁判所ウェブサイト掲載)

本事案は、患者が、入院した平成15年10月14日から同月26日まで身体拘束され、同日午前1時52分ころ心肺停止となり、他院への救急搬送後、午前2時55分ころに死亡した事案である。解剖の結果、下肢静脈血栓塞栓症による肺動脈血栓塞栓症が死因とされた。

イ 京都地方裁判所平成19年11月13日判決(医療判例解説15号137頁)

本事案は、平成15年4月13日から医療保護入院をした患者が、同年5月1日に肺血栓塞栓症に起因する出血性肺梗塞により死亡した事案である。身体拘束は、4月22日午後6時10分から胴と両下肢に開始され、午後11時30分に胴のみに変更され、23日午後9時15分には拘束が解除されたものの、24日午後10時に再び胴と両下肢に拘束が開始され、心肺停止で発見された25日午前6時48分まで継続された。

2 肺血栓塞栓症発症の危険性(医学的知見)

以上の事案に見られるように、身体拘束下では肺血栓塞栓症を発症する危険をはらむ。本項では、肺血栓塞栓症に関する医学的知見、すなわち、急性肺血栓塞栓症が突然死を来し得るものであり、長期臥床、下肢ギプス包帯固定等による血流停滞で発症する危険があるところ、身体拘束も肺血栓塞栓症のリスク因子とされていることを紹介する。

(1) 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン

肺血栓塞栓症については、日本循環器学会等の合同研究班が、平成16年に「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン」を発表した。平成21年には同ガイドラインの改定版を発表している。

肺血栓塞栓症は、静脈、心臓内で形成された血栓が遊離して、肺血管を閉塞することによって生じる疾患である。急性に生じる急性肺血栓塞栓症の塞栓源の約90%以上は、下肢あるいは骨盤内静脈である。その中には、突然死を来すものもある(同ガイドライン5頁)。

急性肺血栓塞栓症の危険因子として、血流停滞が挙げられ、その中には長期臥床、下肢ギプス包帯固定等が具体例として示されている(同ガイドライン5頁 表1)。

(2) 静脈血栓塞栓症予防指針

平成18年、日本総合病院精神医学会が、精神科医療機関が参考にできるガイドラインを企図して、「静脈血栓塞栓症予防指針」を発表した。静脈血栓塞栓症とは、肺血栓塞栓症とその原因となる深部静脈血栓症をあわせた概念である。

同ガイドラインでは、精神科医療における静脈血栓塞栓症の危険因子とそのリスクレベルを示している。危険因子のうちの基本リスクを低・中・高の3段階に分類し、基本リスクを増強するリスクとして身体拘束と鎮静の2つを置いている。24時間以上の下肢を含む身体拘束を増強レベル2とし、それ以外の身体拘束を増強レベル1としている。

第6 精神科医療における患者の権利(身体拘束をされない権利)

1 人身の自由としての側面

(1) はじめに

すべての人は、憲法上、人身の自由の現れとして、自己の意思に反する身体拘束をされない権利を有している。前記第2でも言及したが、以下、詳述する。

(2) 憲法上の人身の自由

ア 奴隷的拘束を受けない権利(憲法18条)

憲法18条は、奴隷的拘束を受けない権利を定めている。「奴隷的拘束」とは、自由な人格者であることと両立しない程度の身体の自由の拘束状態をいう※30。

自己の意思に反する身体拘束が行われれば、自由な人格者であることが阻害されるのであり、かかる身体拘束は奴隷的拘束に当たる。

イ 移動の自由(憲法22条1項)

憲法22条1項は、居住・移転の自由を定めているところ、かかる自由は、「広く人の移動の自由を保障し、その意味において、人身の自由としての側面を有する。」とされている※31。

この点、自己の意思に反する身体拘束が行われれば、移動の自由が侵害されることは明らかである。

ウ 抑留及び拘禁されない権利(憲法34条前段)

憲法34条前段は、憲法上の要件を満たさない限り抑留及び拘禁されない権利を定めている。

これは、直接的には刑事手続き上の権利を定めたものではあるが、その趣旨は自己の意思に反する身体拘束の多くが刑事手続きにおいて行われてきたことに鑑みて特に定めたものである。根底において、刑事手続き以外においても自己の意思に反する身体拘束をされないことを認めているものである。

(3) 小括

以上のとおり、憲法上、すべての人は、人身の自由の現れとして、自己の意思に反して身体拘束されない権利を有している。なお、国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)9条1項は、「すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。」と定めており、かかる権利は国際的にも認められているものである。

この点、精神科医療における身体拘束は、患者の意思に反して行われるものであるため、憲法上の基本的人権を侵害するものである。

2 患者の権利としての側面

(1) 患者の権利とは

医療とは、患者の疾病を予防・治療するものであり、それが提供される際には「患者の権利」が保障されなければならない。

患者の権利は、憲法13条、25条及び31条によって根拠づけられるものであり、具体的には、①最善・安全・平等な医療を受ける権利、②疾病・障がいを理由として差別されない権利、③権利侵害の救済・回復を求める権利などから構成されると考えられる※32 。

精神科医療における身体拘束は、かかる患者の権利をも侵害するものである。

(2) ①安全な医療を受ける権利、②疾病・障がいを理由として差別されない権利について

ア ①安全な医療を受ける権利について

医療の対象である疾病や傷害自体の進行が生命身体の安全を脅かす重大な危険であるにとどまらず、これらの治療のために適用される医療行為自体が不確実性を内包し、危険性を随伴している。そのため、それらの危険性をコントロールしながら医療行為を遂行することは、医療および医療従事者の本来的責務であり、医療の質の基底を構成する医療の生命線ともいえる※33。

患者の立場から見れば、安全な医療を受けることは、自己の生命・身体にかかわることであり、患者の権利の基底を成すものである。

イ ②疾病・障がいを理由として差別されない権利について

②疾病・障がいを理由として差別されない権利に関しては、憲法14条1項が不合理な差別をすべて禁止している。

また、障害者基本法4条は、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と定める。ここでいう障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」(同法2条1号)とされており、病者も含むと解される。さらに、同法の理念にのっとり「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、同法8条では障害を理由とする差別的取扱いを禁止している。

また、国際人権A規約2条2項及び同B規約2条1項は、「他の地位によるいかなる差別」も禁止している。この「他の地位」には、病者及び障がい者としての地位を含むと解される。前述の国連原則の原則1-4は、精神疾患を理由とする差別を禁止している。さらに、障害者の権利に関する条約5条2項は、「障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。」と定める。ここで「障害者」には、「長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。」ものとされており(同条約1条)、病者も含むと解される。

以上より、②疾病・障がいを理由として差別されない権利は、十分に保障されなければならない。

(3) 患者の権利としての「身体拘束をされない権利」

身体拘束は、塞栓症等のように患者の生命を脅かす合併症や、関節の拘縮、筋力の低下、褥瘡の発生、食欲の低下、心肺機能・感染症への抵抗力の低下などの身体的弊害、不安や怒り、屈辱、あきらめといった精神的苦痛や痴呆の進行によるせん妄の頻発をもたらすなどの精神的弊害をもたらすとされている(厚生労働省『身体拘束ゼロへの手引き』)。

そうであれば、上記①の「安全な医療」の観点から、患者は医療提供を受けるに際して「身体拘束をされない権利」を有しているというべきであり、かかる権利は、上記②の観点から、精神疾患患者にも同様に保障されていると解さなければならない。

(4) 小括

以上より、精神疾患患者は、医療の提供を受けるに際して、患者の権利として身体拘束をされない権利を有している。精神科医療における身体拘束は、憲法上の人身の自由を侵害するのみならず、かかる患者の権利をも侵害するものである。

3 不服申立にかかる審査機関について

(1) ③権利侵害の救済・回復を求める権利について

身体拘束をされない権利を保障するためには、同時に、上記③権利侵害の救済・回復を求める権利が保障されていなければならない。「権利侵害の救済・回復」とは、事後的な金銭による賠償のみを意味するのではなく、患者が不当な身体拘束等から即座に開放されることを含む。これを求める権利を実効的に保障するためには、不当な身体拘束等に対し不服申立てを受け付け審理する人権機関が存在していなければならない。

(2) 不服申立てを受け付け審理する人権機関のあり方(パリ原則について)

ア パリ原則に則った人権機関の設置

不服申立てを受け付け審理する人権機関は、1993年に国連総会において決議された国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則※34(以下、通称に従い「パリ原則」という。)に則った国内人権機関であることが適当と考えられる。

この点、障害者権利条約33条は、「条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組み(適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを含む。)」を指定し設置すること等を求め、かかる仕組みを指定・設置する場合には、パリ原則を考慮に入れることとしている。

イ 独自に審理する権限の付与

パリ原則では、国内人権機関は人権を促進し擁護する権限が付与されるべきとしている(「権限及び責務」1条)。そして、国内人権機関の責務の1つとして、「政府,議会及び権限を有する他のすべての機関に対し,人権の促進及び擁護に関するすべての事項について,関係当局の要請に応じ,又は,上位機関に照会せずに問題を審理する権限の行使を通じて,助言を与えるという立場から,意見,勧告,提案及び報告を提出すること」を挙げている(「権限及び責務」3条(a))。

また、「国内人権機関に、個人の状況に関する苦情や申立を聴聞し、検討する権限を認めることが出来る。」と定め、国内人権機関に委ねられる機能は次のa~dの原則に委ねることができるとしている(「準司法的権限をもつ委員会の地位に関する追加的原則」)。a.調停により、または法が規定する制約の範囲内で、拘束力のある決定によって、また必要な場合には非公開で、友好的な解決を追求すること。b.申立を行なった当事者にその者の権利、特に可能な救済につき情報提供し、救済の利用を促すこと。c.法が規定する制約の範囲内で、苦情や申立を聴聞し、またはこれらを他の管轄当局に移送すること。d.特に法律、規則および行政慣行が、自らの権利を主張するため申立を行う者が直面する困難の要因となっている場合には、特にそれらの改正または改革を提案することによって、権限ある当局に勧告を行うこと。

このように、パリ原則では、国内人権機関に独自に審理する権限が付与されている。

ウ 組織としての独立性を有すべきこと

また、パリ原則の「構成並びに独立性及び多様性の保障」1条は、「国内機構の構成とそのメンバーの任命は,選挙によると否とにかかわらず,人権の促進及び擁護にかかわる(市民社会の)社会的諸勢力からの多元的な代表を確保するために必要な担保をすべて備えた手続に従った方法でなされなければならない。」とし、また、同2条では、「国内機構が政府から独立し, その独立に影響を及ぼすような財政的コントロールに服することのないように,国内機構が独自の職員と事務所を持つことを可能にすること」を要請している。

(3) 小括

以上のとおり、患者の権利としての③権利侵害の救済・回復を求める権利を保障する観点から、患者の不服申し立てを受け付け審理する国内人権機関を設ける必要があり、同機関は、パリ原則に則って、独自に審理する権限及び独立性を有するものであるべきである。

第7 法解釈の指針

1 身体拘束は違法であること

人の身体を拘束し、身体の自由を奪う行為は、先に述べたとおり、奴隷的拘束を受けない権利(憲法18条)、移動の自由(憲法22条1項)、抑留及び拘禁されない権利(憲法34条前段)を侵害する行為であるとともに、憲法13条で保障された個人の尊厳、人格権や憲法25条で保障された生存権などの重要な人権を侵害する行為である。そのゆえ、刑法では身体を拘束することは逮捕罪(220条)で処罰の対象とされている。また、医療における身体拘束は前述の患者の権利をも侵害するものである。

したがって、身体拘束は原則として違法である。このことは精神科医療においても例外ではない。

2 身体拘束が認められるための要件は厳格に解すべきであること

身体拘束が原則として違法である以上、それが認められるためには違法性が阻却されるための要件が具備される必要がある。

この点、精神保健福祉法36条1項は「医療又は保護に欠くことのできない限度」に限って認められると規定しており、その要件の解釈は厳格に解さなければならない。

すなわち、身体拘束により侵害される権利は、個人の尊厳(憲法13条)、人身の自由(憲法18条)、生存権(憲法25条)、さらには患者の権利などの重要な権利である。また、身体拘束は直接的に身体の自由を制限するものである点で隔離以上に自由に対する制約が強度である。さらに、医療的観点からも、身体拘束によって誤嚥・窒息の危険を生じさせるほか、深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症を併発させる危険性がある※35 。このような種々の弊害をもたらす身体拘束自体は精神疾患に対する治療行為とはいえない。

また、先に述べたとおり、精神保健福祉法36条3項及び37条が昭和62年に新設された趣旨は、精神科医療における患者の人権の保護を強化することにあり、精神保健福祉法36条3項は、精神保健指定医という国から特別な資格を付与された精神科医が必要と認める場合以外は許さないと規定するに至ったものである。

このように、重要な人権を侵害し、かつ治療行為とはいえない身体拘束が認められるための要件を解釈するにあたっては、精神保健福祉法36条3項及び37条が新設された趣旨を踏まえ、医師の裁量を尊重するのではなく、患者の権利保護に重点を置いて厳格に解釈するべきである。

身体拘束は、危害を避けるための緊急避難的な措置として行われるものであるから、刑法37条の緊急避難類似の場合として、違法性が阻却されると解するべきである。そして、違法性が阻却されるための要件としては、①自殺企図又は自傷行為という法益侵害が目前に迫っており(切迫性)、②ほかにその危難を避ける方法がなく(補充性)、③身体拘束によって失われる権利・利益が避けようとした害の程度を超えないこと(法益権衡)が必要とされる。また、身体拘束は、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であるため、④その制限は一時的なものでなければならない(一時性)。

なお、身体拘束の違法性が阻却されるための要件をこのように解することは、以下の指摘にも合致する。

(1) 池原毅和は、著書『精神障害法』において、「隔離・拘束が危機回避手段にすぎない場合は、緊急避難(刑法37条)類似の場合として、自傷他害という法益侵害が目前に迫っており、ほかにその危難を避ける方法がなく、隔離・拘束によって失われる身体の自由の利益が避けようとした害の程度を越えないこと(法益権衡)が必要とされるべきであろう」※36 と述べている。

(2) 国連原則の原則11-11では、身体拘束の実体的要件として、身体拘束が患者自身または他の者への「即座ないし切迫した害が及ぶことを防ぐ唯一の手段である」ことを要件とし、かつ身体拘束は「厳密に必要とされる期間を超えてはならない」としている。

(3) 国連の拷問禁止委員会は、拷問禁止条約(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約)の実施状況に関する日本政府報告について、2013年5月31日に総括所見を発表している。この中で「身体拘束と独居拘禁は避けられるべきであり,少なくとも,コントロールのための他のすべての代替手段が尽きた場合の最後の手段として,可能な限り短い期間,厳しい医療的監督下において用いられ,こうした行為はすべて適切に記録されること」と指摘している※37 。

3 要件解釈の指針

以下では、身体拘束につき違法性が阻却されるための要件(上記①~④)について,その解釈の指針を示す。

(1) ①自殺企図又は自傷行為という法益侵害が目前に迫っていること(切迫性)

身体拘束は、前記のとおり、隔離以上に自由に対する制約が強度であり、医療的観点からも危険性があり、精神疾患に対する治療行為といえないことから、切迫性の要件は、患者自身の生命に対する危険への切迫性がより高い場合に限って、満たされると解する。患者自身の生命に対する危険への切迫性がより高い場合とは、自殺企図又は自傷行為という法益侵害が目前に迫っている場合であって、身体拘束を他者加害の危険を防止する目的で実施することは許されない。

なお、告示第130号においても、隔離と異なり、「他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合」の身体拘束を認めていない。また、行動の制限が認められる場合として、隔離では「自殺企図又は自傷行為が切迫している場合」とされているのに対し、身体拘束では「自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合」とされており、身体拘束は患者自身の生命に対する危険への切迫性がより高い場合に許容されることが規定されている。

(2) ②ほかにその危難を避ける方法がないこと(補充性)

身体拘束以外の方法によって、危難を避けることができる場合には身体拘束は許されない。すなわち、隔離により危難をさけることができる場合には、身体拘束は許されない。

したがって、他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある場合や他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合、身体的合併症を有する患者について検査及び処置等を行う場合には隔離をすれば足りるのであるから、身体拘束は許されない。

(3) ③身体拘束によって失われる権利・利益が避けようとした害の程度を超えないこと(法益権衡)ア 身体拘束により個人の尊厳や人身の自由、患者の権利という極めて重要な権利・利益が失われる以上、身体拘束によって避けようとする害はそれと同程度かそれよりも優越することが必要である。すなわち単なる身体の安全や健康の保護では足りず、個人の生命及びそれに匹敵する程の重大な身体損傷のおそれがなければならない。この点、告示第130号においても、処遇基準における「身体拘束の基本的な考え方」として、「身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限」であると定め、身体拘束が許容される場合として「精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合」が規定されている。イ また、身体拘束が患者の生命・身体に危険を及ぼすことがあってはいけない。前述のとおり、身体拘束は誤嚥・窒息の危険を生じさせるほか、深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症を併発させる危険性があるところ、身体拘束を実施する場合は、これらの発生を予防する措置が適切かつ十分にとられなければならない。このような予防措置なくして行われた身体拘束は違法である。

(4)④代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置であること(一時性)

前述のWHO基本10原則は、身体拘束が必要と判断された場合でも厳格に制限された継続期間(例:身体抑制では4時間)とすることを実体的条件としている。このように、身体拘束が不用意に長期化しないように期間に関する条件をあらかじめ定めておく必要がある。

第8 むすびにかえて

1 現状の改善の必要性

前記のとおり、身体拘束は原則違法であり、例外的な場合にのみ限定的にその実施が許容されるものである。

しかし、日本の精神科病院における昨今の身体拘束の件数の増加傾向、拘束時間の長さを見ると、精神科医療の現場では原則と例外が逆転した運用がなされていると考えられる。

その背景には、精神科医療における人手不足などのため、身体拘束などに頼らなければ、精神科での医療・看護を行えない実状もあると考える。しかし、一方で、医療現場の実状を所与の前提として、身体拘束を余りにも当然の措置として受け入れ、これが医療現場の空気・常識となっていないだろうか。

身体拘束は憲法上の基本的人権、患者の権利に関わる問題であり、死亡の危険をはらむものである。当たり前に身体拘束が行われるようなことがあってはならない。

そこで身体拘束を行わないようにするための事前ないし事後的方策を提案したい。

2 提案~医療現場の改善から患者の権利侵害防止のためのシステムの構築へ~

(1) 精神科医療に携わる者が、患者の権利の擁護者であることを自覚し身体拘束をしない選択をする

医療現場で意識を変えていくことが必須である。

医療者は、患者を治療・看護等する点で患者の最善の医療を受ける権利を実現する者である。それと同時に、医療・看護等によって患者に生じうる危険性から患者の生命・身体を守る者でもある。すなわち、医療者は患者の権利の擁護者である。

精神科医療に携わる者が患者の権利の擁護者であることを自覚し、患者の権利を侵し生命をも危険にさらす身体拘束を差し控えるよう努めることが必要である。

しかし、現実には、上記のような理解はまだまだ根付いているとは言いがたい。公益社団法人日本精神科病院協会の平成30年5月協会誌に同協会の山崎學会長の巻頭言が掲載されている※38 。この巻頭言では、ある精神科病院の医師が、アメリカで武装したセキュリティーオフィサーが興奮した患者を制圧し死亡例が発生していることなどを紹介した上で、「僕の意見は『精神科医にも拳銃を持たせてくれ』ということですが、院長先生、ご賛同いただけますか。」と述べたことが紹介されている。かかる発言に見られるように、精神科医療の現場においては、精神疾患患者を、行動制限を行って当然の対象ないし敵と見なしていないかと危惧される。また、日本精神科病院協会会長がこのような発言を公表することに問題を感じていないこと自体、論外である。

昨今、精神科医療において、「オープンダイアローグ」を導入しようとする議論が熱い。これを導入するか否かについては是非医療界で議論を尽くしてもらいたいが、以下に紹介されているオープンダイアローグの理念、患者の自由と尊厳を最大限に尊重した精神科医療を実践していただきたい。そうすれば、身体拘束を原則とする状況は自ずと解消されると考える。

「オープンダイアローグにおいては『患者の自由と尊厳を最大限に尊重することが、治療的にも高い価値を帯びる』と認識されている」※39

(2) 精神科医療を充実させる施策を実施する

人材不足が身体拘束などを招いていることが考えられる以上、現在よりも精神科医療において医師・看護師を多く配置できる施策を実施すべきである。

ただし、多く配置できるようにした結果、身体拘束が増えるようでは意味がない。身体拘束はもちろん、強制入院・強制隔離が行われないようにする施策とセットで実施するべきである。そのような施策の一つは、在宅医療を手厚くするなど、行動制限が起こりにくい医療に誘導する方法が考えられる。

その他に、次項以下に述べる現在の事前ないし事後の審査等のあり方を見直すことが考えられる。

(3) 事前審査・事後審査の制度の見直し

現在の身体拘束件数の増加傾向、長い身体拘束時間に照らすと、精神保健指定医が必要と認める場合でなければ身体拘束を行うことができないことを定める精神保健福祉法36条3項による事前規制と、行動制限最小化委員会による事後審査が機能していないことが推認される。処遇改善請求(法38条の4)も個別の事案では改善につながる事例は存在しても、これが精神科医療全体の処遇の改善にまでつながっているとは考えにくい。

精神科医療において違法な拘束等が行われないよう、パリ原則が要請する、人権を促進及び擁護する権限が付与された独立の人権監視機関の創設と同機関による監視などの措置がとられなければならない。

この点、現行の精神医療審査会は、都道府県知事からの通知がなければ審査を行うことができず(法38条の3、38条の5)、独自の審理権限はない。また、委員は都道府県知事が任命することとされており(法13条)、かつ、その事務は都道府県に置かれた精神保健福祉センターが行うこととされ(法6条2項3号)、精神医療審査会は都道府県の一組織とされていることから、組織としての独立性を有しているといえない。精神医療審査会の組織の在り方及び運用の改善が求められる。

(4) 事後審査の適正を確保できる記録の作成及びより実効的な監査制度の導入ア 精神科に入院中に身体拘束がなされた患者の電子カルテに、「自殺企図」「多動又は不穏が顕著」という文言が繰り返し記載され、患者の身体拘束が継続されている場合がある。身体拘束などの処遇改善請求などの事後審査においては、本来、当初の身体拘束の判断が正しかったのか、継続する判断が正しかったのか、これらの判断を根拠づける事実が存在したのかについて、検証された上で、さらに審査時点における事情に照らして、将来に向かって身体拘束などの処遇を継続するか否かについて判断されなければならない。しかし、上記のようなカルテの記載しかなければ、判断の根拠となった事実を確認しようがない。もちろん患者自身からの聞き取りにより事実を明らかにする方法はあるが、本来違法な身体拘束を行ったことにつき、その違法性が阻却されるための要件を満たしていたことを明らかにする責任は、医療者の側にある。かかる観点から、身体拘束開始時はもちろん、身体拘束継続中は、毎日、「自殺企図」などと判断する根拠となった、患者の言動その他の事実を、診療録に具体的に記載することまで義務づけるべきと考える。さらに、身体拘束は、自由に対する強度の制約であって、長期間継続される場合、その是非はより厳格に審査されなければならない。また、身体拘束開始時の判断の根拠とされた事実が、その後の診療録にコピー&ペーストされ続けて、身体拘束が継続されるようなことがあってはならない。このような観点から、身体拘束開始時、及び、身体拘束を継続する場合はその後3日に一度程度、身体拘束をするという判断を根拠づける事実、すなわち、患者の言動を録画して、診療記録と一体のものとして保存するべきである。そして、行動制限最小化委員会の検討会議や処遇改善請求に対する精神医療審査会での審査において、これらの記録が提出され検討資料・審査資料とされるべきである。イ しかし、行動制限最小化委員会や退院等の請求が、事後審査・不服申立制度として十分に機能していないことは前述のとおりである。かかる現状の下、行政ないし権限を付与された第三者機関による抜き打ちの実地指導や監査の導入※40も必要と判断せざるを得ない。

(5) 情報公開と患者を含めた行動制限最小化のあり方の検討

身体拘束については、精神科医療に携わる医療者から、次のような意見によってその有効性が主張される。

「身体拘束は、患者の体格や興奮の程度を考慮して、隔離のみでは医療者が患者に接近できないため迅速かつ十分な医療行為を行うことが困難な場合に、代替不能で有効な手段である。次のような実例が、項目の代表的なものである。

『極めて屈強な男性患者が保護室内で激しい精神運動興奮を呈したため、当直医師および夜勤看護師のみでは保護室に入室できず、応援の男性医師および男性看護師の到着を待った。男性医療者が総勢10名集まったところでマットレスを盾に保護室内に入り、医療者が次々に飛ばされながらもようやく鎮静のための注射をすることができ、治療計画の立て直しを図ることができた』」※41

しかし、このような事例がどれほどあって身体拘束の指針を考える上で参考にすべき事例なのか、この事例や類似の事例で本当に身体拘束が代替不能な手段なのか等具体的な事情、情報が不明であり、この事例をもって身体拘束の必要性やあり方を論じるのが正しい筋道とは考えがたい。まして、かかる事例の存在をもって、前述のニュージーランド人男性の身体拘束事案のような事例を正当化することはできない。この点、前述の国連の拷問禁止委員会の総括所見でも「拘束手段の過剰な使用についての効果的で公平な調査がしばしば欠けていること,及び,これに関連する統計データが欠けていること」への懸念が表明されている※42 。

身体拘束等行動制限の最小化や医療の質の向上のためには様々な関係者が議論する資料の収集・公開が必要である。そのためには、まず上記(4)のとおり、身体拘束開始・継続の判断をした際の判断の根拠となった事実の記録を徹底した上で、精神科病院に関するデータ並びに隔離・身体拘束のデータを収集し、隔離・身体拘束がなされた事例がどのようなものか明らかにして、これらのデータを公開し、隔離・身体拘束について透明性を高めることが必要である。こうすることによって、身体拘束等を自制することも期待できる※43 。

さらに、今後より適切な行動制限最小化の指針を定める場合には、医療者や行政の立場だけでなく、強制入院や行動制限を受けた精神疾患患者の声も取り入れて検討が行われなければならない。できる限り検討会にはこのような患者ないしその立場を代表する者も委員として参加させるべきである。このような検討を経て定められた指針こそが、真の行動制限最小化につなげられるものと考える。

(6) 医療事故調査・支援センターへの報告の徹底

精神科医療における身体拘束は、前記のとおり、急性肺血栓塞栓症による突然死を招来し得る行為である。医薬品による鎮静も同様に患者の死亡を招来し得る。

精神科医療における身体拘束や鎮静によって死亡が発生した場合には、医療法に基づき、管理者は、予期しなかった医療に起因し又は起因すると疑われる死亡として、医療事故調査・支援センターに報告を行い、再発防止のために院内調査を行わなければならない※44 ※45 。

しかし、前述のニュージーランド人男性の死亡事案のように、医療事故報告・調査をしようとしない事例が見られる。医療事故報告・調査をしようとしないのは、精神科医療における事故に限ったことではない。他科の医療事故においても散見され、平成27年10月にスタートした医療事故調査制度は、当初年間1300~2000件の医療事故死亡事例が発生しこれらにつき報告がなされるとの試算の下、スタートしたが、2年8か月経った平成30年5月末日時点での報告件数は、997件に留まっている※46 。

以上のように、医療事故について、報告・調査されるべきであるのになされない事態が続くようであれば、管理者の自発的報告にだけ委ねることはできない。遺族の届出に基づき医療事故調査・支援センターが直接調査をする仕組みを導入することが必要である。

3 最後に~変わらない精神疾患患者に対する差別意識の変革を~

1918(大正7)年、精神科医呉秀三(くれしゅうぞう)は、『精神病者私宅監置ノ實況及ビ其統計的觀察』において、「わが邦十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸の他に、この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」と述べた。呉秀三が本書を著してから今年は100年となるが、この国では現在も精神病患者に対する差別が根強く存在する。

本来精神科病院の医療者は精神疾患患者を擁護すべき者である。しかし、精神科病院においては、強制入院、強制隔離及び強制治療とあわせて身体拘束が行われてきた。これらが精神科医療で一般的に行われるのは、精神科医療だけの問題ではなく、社会の差別意識を映し出したものと考えられる。精神科医療のあり方は、日本の社会が精神疾患患者の権利をどのように擁護していくかも問われている。以上

※1 大谷實『精神保健福祉法講義 第3版』(成文堂、2017年)119頁参照

※2 精神保健福祉研究会『精神保健福祉法詳解 四訂』(中央法規、2016年)13頁以下

※3 芦部信喜『憲法 第6版』(岩波書店、2015年)243~244頁

※4 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課及び(国研)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所「精神保健福祉資料」(いわゆる630調査)(https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/630/)

※5 野田寿恵「隔離・身体拘束使用防止のための介入技術“Six Core Strategies”(主要6戦略)の紹介 ~およびデータ利用について~」(https://www.e-rapport.jp/team/action/sample/sample09/01.html)

※6 杉山直也ほか「精神科救急病棟における行動制限一覧性台帳の臨床活用」精神医学52巻7号(医学書院、2010年)

※7 平成11・12年度厚生科学研究費補助金(障害保健福祉総合研究事業)「精神科医療における行動制限の最小化に関する研究-精神障害者の行動制限と人権確保のあり方」における「全国の入院施設を持つ精神科医療機関に対するアンケート調査」

※8 長谷川利夫『精神科医療の隔離・身体拘束』(日本評論社、2013年)30~31頁

※9 長谷川利夫『精神科医療の隔離・身体拘束』(日本評論社、2013年)35~36頁

※10 木下真「『精神科病院の身体拘束』カキコミ板ウオッチ」(NHK ハートネットTVブログ)(https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/choryu/279080.html、2018年4月25日アクセス)

※11 「第1回 精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会」資料3(平成24年3月23日)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000264pr-att/2r985200000264x9.pdf)

※12 厚生労働省「平成28年(2016)医療施設(動態)調査・病院報告の概況」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/16/dl/gaikyo.pdf)25頁

※13 世界保健機関(WHO)“Mental Health Atlas 2011 country profiles”(http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/en/)の各国データ、野田寿恵「隔離・身体拘束使用防止のための介入技術“Six Core Strategies”(主要6戦略)の紹介 ~およびデータ利用について~」(https://www.e-rapport.jp/team/action/sample/sample09/01.html)表1に基づき作成。

※14 https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/630/

※15 「政府統計の総合窓口 統計で見る日本」(https://www.e-stat.go.jp/)より「ファイルから探す」を選び、「衛生行政報告例」をキーワードとして検索。

※16 厚生労働省「平成16年度社会保険診療報酬等の改定概要」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/02/tp0219-1/dl/5.pdf)8頁

※17 平成28年3月4日保医発0304第2号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 別添1 特掲診療料の施設基準等」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335826&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114882.pdf)92頁以下

※18 日本総合病院精神医学会「身体拘束・隔離の指針」(星和書店、2007年)45頁

※19 「主な施設基準の届出状況等」(中医協 総-6-1 29.11.15)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000184644.pdf)16頁

※20 第1回これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000108889.html)参考資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000108755_12.pdf)

※21 一般社団法人日本精神科看護協会「平成30年度診療報酬改定に関する要望書」(平成29年5月11日)

※22 第193回国会参議院厚生労働委員会第11号(平成29年4月13日)

※23 昼田源四郎「脱施設化以降のアメリカ合衆国の精神医療-その変遷と社会文化的背景-」こころと文化7巻1号13頁(2008年2月)

※24 デッカー清美「身体拘束と行動制限最小化-日本と米国・英国の現状-」臨床精神医学43巻5号625頁(2014年5月)

※25 同上

※26 山川百合子「イタリアの精神医療と地域リハビリテーション-精神科医の視点から(その1)」地域リハビリテーション5巻1号81頁(2010年)

※27 長谷川利夫『精神科医療の隔離・身体拘束』(日本評論社、2013年)32頁

※28 長谷川利夫『精神科医療の隔離・身体拘束』(日本評論社、2013年)36頁

※29 解説スペシャル「精神科の拘束日本突出 器具普及、運用あいまい背景か」平成29年8月9日読売新聞、原記者の「医療・福祉のツボ」「精神科の身体拘束は、死の危険を伴う」平成29年7月28日yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)、医療部発「精神科病院での身体拘束を考える(1)」平成29年8月25日yomiDr./ヨミドクター(読売新聞)

※30 芦部信喜『憲法 第4版』(岩波書店、2007年)229頁

※31 野中俊彦ら『憲法Ⅰ 第3版』(有斐閣、2001年)420頁

※32 医療基本法会議編『医療基本法-患者の権利を見据えた医療制度へ』(エイデル研究所、2017年)40頁

※33 患者の権利法をつくる会世話人会『医療基本法要綱案 案文と解説』14頁

※34 パリ原則を、法務省は「国内機構の地位に関する原則(パリ原則)」という名称で、http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.htmlに日本語訳を掲載し、一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)は「国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則)」という名称で、https://www.hurights.or.jp/archives/institutions/post-1.htmlに日本語訳を掲載している。本意見書では、名称はヒューライツ大阪のものを使用し、日本語訳は法務省のものを使用した。

※35 池原毅和『精神障害法』(三省堂、2011年)210頁

※36 池原毅和『精神障害法』(三省堂、2011年)186頁

※37 日本弁護士連合会『国連拷問禁止委員会は日本政府に何を求めたか 自由を奪われた人々への非人道的な取扱いの根絶を求めて』(2013年)3頁、18頁、27頁(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/

humanrights_library/treaty/data/UNC_against_torture_pam.pdf)

※38 山崎學「欧米での患者中心医療の外側で起こっていること」(2018年5月)(http://www.nisseikyo.or.jp/opinion/kantougen/kantougen.php?id=112&bm=0。ただし、現在はホームページから削除されている。)

※39 斎藤環「オープンダイアローグの日本への導入に際して懸念されること」精神科治療学第33巻第3号(2018年3月)281(17)頁

※40 池原毅和『精神保健福祉の法律相談ハンドブック』(新日本法規出版、2014年)202頁参照

※41 日本総合病院精神医学会「身体拘束・隔離の指針」(星和書店、2007年)6~7頁

※42 日本弁護士連合会『国連拷問禁止委員会は日本政府に何を求めたか 自由を奪われた人々への非人道的な取扱いの根絶を求めて』(2013年)18頁、27頁(https://www.nichibenren.or.jp/library/

ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/UNC_against_torture_pam.pdf)

※43 池原毅和『精神保健福祉の法律相談ハンドブック』(新日本法規出版、2014年)201頁参照

※44 平成26年度厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」(平成27年3月)43頁(https://www.ajha.or.jp/topics/kouseiroudoukagaku/pdf/h26kk_houkoku.pdf)

※45 江口研「精神科医療と医療事故調査制度」日精協雑誌第34巻第9号(2015年9月)18頁

※46 医療事故調査・支援センタープレスリリース「医療事故調査制度の現況報告(5月)」(平成30年6月5日)

公式ツイッター

公式ツイッター